Peux-tu te présenter ?

« Je suis le Père Joseph Théophile NGOUO, m.s.a, c’est-à-dire Missionnaire des Saints Apôtres. Je suis originaire de la région montagneuse de l’Ouest du Cameroun. Après mon mandat au conseil général de notre congrégation, dont j’étais responsable général de la formation, j’ai effectué un bref séjour dans mon pays, avant de prendre une année sabbatique à l’ÉBAF en pensant me reposer, mais surtout pour entreprendre de nouveaux projets. »

Pourquoi as-tu choisi l’ÉBAF ?

Je trouve que c’est un lieu approprié pour vivre cette période sabbatique dans tout ce que cela comporte. A la fin de mon mandat au conseil général, Mgr. FRANCO MARTÍNEZ, évêque du diocèse de Ségovie (Espagne), avec qui j’avais beaucoup d’amitié, de confiance et d’estime, me l’avait vivement conseillé. L’ÉBAF, est un lieu pleinement spirituel (qui favorise la rencontre avec le Christ dans la prière, l’oraison, le silence ; de plus, c’est un lieu académique et donc intellectuel qui me permet de se mettre à jour et de bien se préparer avant de se lancer dans un nouveau projet de formation. C’est aussi un lieu de vie fraternelle et communautaire, ce qui est important pour un membre comme moi d’une société de vie apostolique que je sois dans un cadre comme celui-ci. C’est une dimension essentielle de notre société.

Quel est ton projet académique ?

Je me prépare à être formateur dans une de nos maisons d’étude au Cameroun et aussi dans la mesure du possible à intégrer le corps professoral de l’École Théologique Saint Cyprien de Ngoya (Yaoundé), affiliée au Teresianum de Rome.

Qu’as-tu découvert en venant à l’ÉBAF ?

Cela fait moins de deux mois que je suis ici, mais j’ai beaucoup appris. J’ai découvert l’un des sites les plus merveilleux que nous ayons dans l’Église et qui est dédié à St Étienne, c’est la première fois que je vois un lieu associé à la mémoire du protomartyr de notre Église. Il me semble que dans cette maison, nous avons aussi ses reliques et c’est une grâce pour moi d’y passer un séjour. C’est donc d’abord un lieu saint qui est en même temps un lieu de culte, de prière et un lieu de vie. Tout est réuni pour que je passe un séjour formidable. J’ai découvert aussi des personnes très accueillantes, ouvertes et de plusieurs nationalités ; ce qui me donne envie d’en apprendre plus sur eux.

Quelles sont les forces de l’ÉBAF selon toi ?

En premier lieu je dirais un projet très solide du fondateur de l’EBAF. Le père LAGRANGE était un homme de Dieu, qui avait une vision très profonde et moderne à la fois. Je crois que cette base est très importante et constitue, à mon avis, le roc ou le socle sur lequel l’École biblique est construite. Après cela, je peux dire que l’École a été prise en main par des personnes qui ont fait fructifier le projet initial à tous les niveaux : spirituellement, intellectuellement et humainement. Je crois que c’est cela qui fait la beauté de cette institution et sa renommée dans le monde après des décennies. Si l’EBAF continue à rayonner, particulièrement sur le plan de la formation intellectuelle, c’est parce qu’elle a des équipes de personnes très bien préparées pour assumer cette lourde responsabilité ; et des gens qui voient loin, qui continuent à incarner cette vision du père Lagrange. À l’EBAF, je passe beaucoup de temps dans un lieu assez unique au monde : la magnifique bibliothèque qui est pour moi la véritable carte postale de l’EBAF. Lorsqu’on entre dans cette bibliothèque, on comprend très vite pourquoi l’EBAF a un tel rayonnement. Je compte bien en profiter, tout comme la très belle basilique où je me rends chaque jour pour prier, adorer et demander l’intercession de saint Étienne, qui est vraiment présent dans cette institution.

Tu étudies sur un site archéologique et un lieu saint, que cela te fait-il ?

C’est très beau. J’ai appris grâce au projet du P. LAGRANGE, qu’il ne faut pas simplement avoir la tête dans les documents, et particulièrement la Bible qui est notre document de base dans les études théologiques et bibliques, mais qu’il faut aussi chercher à mieux la comprendre à partir d’une autre réalité qui est tout aussi importante : le monument. Il s’agit donc d’apprendre à s’ouvrir aux données du terrain que nous offrent les recherches archéologiques. Je constate aujourd’hui les lacunes de notre formation théologique effectuée sans ce support archéologique. Alors, je crois que je profite beaucoup sur ce site archéologique. Je solidifie mon socle avec les cours dont je bénéficie à l’École.

Comment concilies-tu foi et raison ?

A la suite de saint Anselme de Canterbury, je professe Fides quaerens intellectum ; la foi en quête d’intelligence. Je suis dans ce cheminement car une foi qui n’est pas éclairée par l’intelligence peut devenir une foi aveugle et peut facilement tomber dans le fanatisme religieux qui a aujourd’hui de graves conséquences. C’est pourquoi, dans ma démarche de foi, j’essaie de mettre un peu de raison dans ce que je crois, sans pour autant tout mettre du côté de l’intelligence puisqu’elle est limitée. Mon intelligence est limitée, comme toute intelligence. Je suis donc conscient que je ne peux pas tout comprendre par l’intelligence. Et quand je ne comprends pas, je commence par un acte de foi. Mon intelligence éclaire ma foi et ma foi élève mon intelligence. Et comme disait aussi saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. C’est dans cette dynamique que je m’inscris.

Que signifie Terre sainte pour toi ?

Cela signifie beaucoup. La première chose, pour moi, c’est le lieu où tout a commencé, le berceau de la foi chrétienne. Tout ce qui est arrivé à Jésus à quelques pas d’ici est profond, émouvant. Toute sa vie publique s’est déroulée sur cette terre. Il est né à quelques kilomètres d’ici. Le mystère central de notre foi chrétienne, la passion, la mort et la résurrection du Christ, c’est dans cette ville que cela a eu lieu.

C’est émouvant de vivre tout cela. Mais, en même temps que je vis tout cela dans la joie et l’action de grâce, je le vis aussi dans une dramatique d’espérance : nous foulons la même terre que Jésus, nous pouvons marcher là où Il a marché, gravir les sentiers qu’il a lui-même parcourus. Pourtant, cette terre est malheureusement envahie et dévastée par une guerre absurde ; des gens qui souffrent au quotidien, des enfants qui n’ont plus de parents, des jeunes dont l’avenir est hypothéqué et des familles qui ne vivent que dans l’angoisse de la mort… alors quelle espérance pour la Terre sainte aujourd’hui ? Telle est ma prière parce que je suis tout de même conscient que c’est dans les moments les plus obscurs de la vie que Dieu est capable de faire jaillir un rayon de sa lumière. La guerre n’aura pas le dernier mot sur cette terre. Il y a des raisons d’espérer.

Ton séjour à Jérusalem influence-t-il ta vision de la Terre sainte ?

J’inviterais les gens à venir à Jérusalem pour vivre la réalité. En effet, malgré les conflits, il y a une chose qu’on ne peut découvrir qu’ici, quelque chose qui demeure en ces murs. Et c’est très beau de découvrir cela ; c’est une sensation qui dépasse l’humain et c’est inexplicable. Au-delà de toutes nos sensibilités, au-delà de toutes nos différences et de tous ces bouleversements, la terre sainte a quelque chose de particulier. Les gens peuvent venir à Jérusalem et se laisser toucher par cela.

Que dirais-tu à quelqu’un intéressé à venir étudier à l’ÉBAF ?

Je dirais bienvenu ! En vérité j’encourage déjà des amis à faire un tour à l’ÉBAF dans le cadre de leur formation ou d’un séjour sabbatique. C’est un peu comme la rencontre de Jésus avec la samaritaine : quand vous avez vécu une expérience qui vous a marqué, vous allez la raconter autour de vous. À mon tour, je souhaite partager ce que je vis ici et encourager le plus de monde possible à étudier à l’école.

Quel message adresserais-tu aux donateurs de l’ÉBAF ?

Je ne dirai qu’une chose : ils ne sont pas en train d’investir dans le vide. Ils investissent dans une mission concrète qui porte déjà du fruit aux bénéfices du monde entier. Ces gens des quatre coins du monde qui viennent à l’ÉBAF, c’est grâce à ces dons qu’ils peuvent se former pour le bénéfice de tous. Que Dieu multiplie au centuple leurs efforts et produise du fruit en abondance.

Soutenez l’ÉBAF

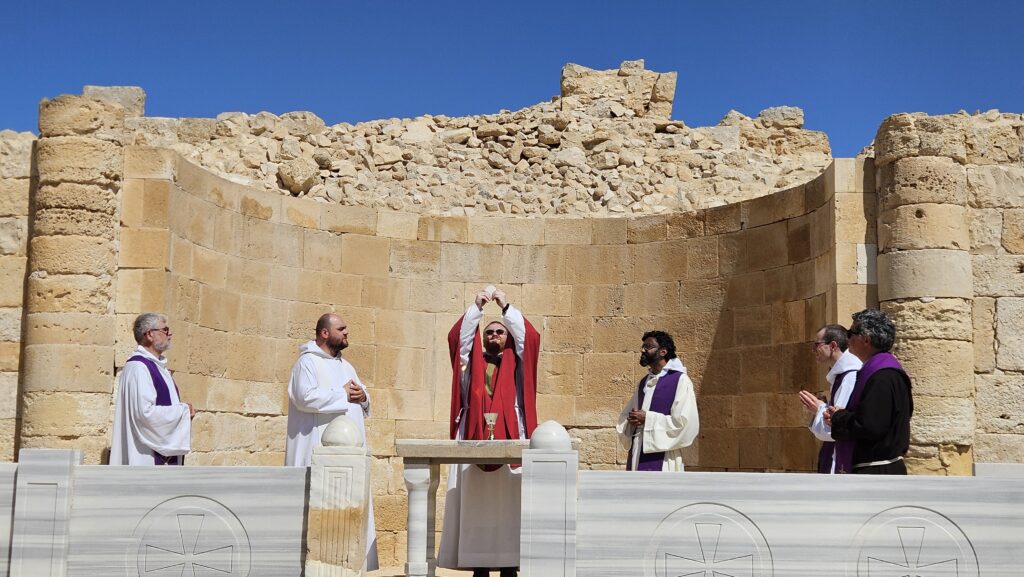

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Messe présidée par Fr. Leo dans le désert du Néguev.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Messe présidée par Fr. Leo dans le désert du Néguev. Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Cours de topographie au musée d’Israël, à Jérusalem.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Cours de topographie au musée d’Israël, à Jérusalem.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. L’abbé Joseph-Théophile et ses camarades à Jérusalem.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. L’abbé Joseph-Théophile et ses camarades à Jérusalem. Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. L’abbé Joseph-Théophile et ses camarades à Jéricho.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. L’abbé Joseph-Théophile et ses camarades à Jéricho.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Le frère Hyacint prêche à la chapelle du Mont Nébo, en Jordanie.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Le frère Hyacint prêche à la chapelle du Mont Nébo, en Jordanie. Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum. Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.  Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.

Photo : ÉBAF, Ordo Prædicatorum.